更新日:2025.7.1

環境問題の歴史を学ぶことは、現代における環境問題についての課題を理解するために欠かせません。講義や映画を通じて、過去の公害や災害からの教訓を若い世代に伝える取り組みが進められています。映画は危機管理教育の手段としても有効です。

昨年から神奈川県立産業技術短期大学で2年生対象に環境概論の講義を担当することになった。このコラムの読者は、環境問題というと何を連想するだろうか。

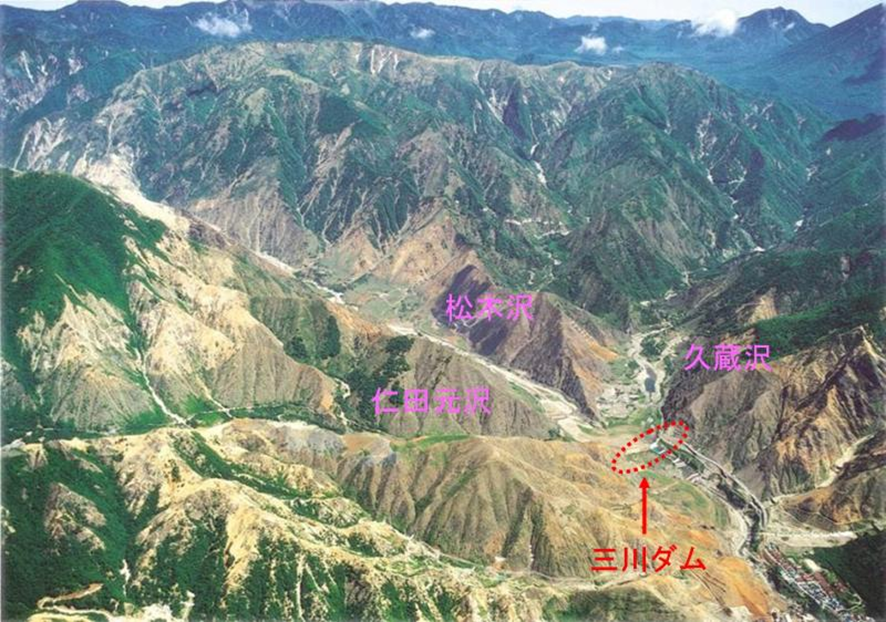

戦前の事例では足尾銅山、別子銅山、日立銅山からの排煙による煙害が大きな環境問題となり、別子は瀬戸内海の島に精錬所の移設、足尾は排水や排ガスによる環境破壊、日立は山上の煙突が話題となったが、これらの現場の実態、なぜこのようなことが起きたか、被害者の悲惨な健康障害や生活実態について、今では小説や社会の教科書で知るしかない。

荒廃した足尾地区山林(関東森林管理局資料より)

戦後10年は環境や安全を無視してのモノづくりの下で我々の生活が支えられてきたが、この中では作業者の健康問題に関連しての種々の労災が発生し、これに対応するために労働安全衛生法が制定されたのは周知の事実である。この時代の中核となった年代の方は、今や100歳以上になっており、生存している方も少ない。

我々が知っている環境問題は昭和40年代の公害問題から端を発する。当時は産業の高度成長に伴って発生した大気・水質の汚染(以前は考えられなかった)が、我々の健康問題に深刻な影響を与え、これに対応するために各種の公害規制法の策定や環境庁の設置が行われた。この時代のもう一つの出来事は、中東紛争による原油価格の急騰である。もっとも急騰といっても現在からみると一桁低いレベルであるが、これにより日本を挙げて省エネ・省資源が取り組まれることになった。

渡良瀬川遊水地(国土交通省より)

このあたりの事情は、著者のみならずJADCAの加盟各社の創業期に携わってきた方はよくご存じのことと思っている。

その後、日本人は円高、リオサミット、京都議定書、PRTR、リスク管理とリスクコミュニケーション、ISO9001,14001取得等を経験しながら現在に至ってきた。

一方、安全や災害対応では、阪神淡路大震災、東日本大震災に加えて、各地での直下型震災や集中豪雨と豪雪が問題となった。加えて、環境問題では化学物質管理、原発事故による放射能汚染と併せて、地球温暖化問題、循環型社会形成、SDGsがこのころからメディアでは大きく取り上げられている。JADCAの皆様もこの分野の取組について、顧客から厳しい対応を求められているので、周知のことと考えている。また、顧客の厳しい要求に対応し、JADCA加盟企業が自ら、環境改善の努力と共に経営改善や顧客の信頼確保のツールとしてJADCA版環境経営システムを構築し、これにより経営改善の成果を上げている。

今回の一連の講義の最初に、学生諸君が今一番問題と考える環境問題は何かと質問したところ、大半の学生が地球温暖化問題と答えた。では、オイルショックや京都議定書を知っているかと尋ねると、答えが返ってこない。これらは学生諸君が生まれる前の出来事だからやむを得ないかもしれない。また、SDGsに関連して、身の回りの環境問題、世界各地での環境汚染や自然破壊、貧困や食料や水の確保についても知っている学生が少ないのには驚かされた。現在の日本人を取り囲む、素晴らしい環境が築かれた背景には、これまでの日本人の努力の賜物であるが、学生諸君はあたりまえのものと思っており、これが案外知られていないことに、最初は驚いたものである。このことは、以前教えていた、東大・東工大・横浜国大でも同じであった。

今、学生には現在の我々が直面している環境問題とは何か、の前に 過去の歴史、例えば人類はエネルギーや火を使用することにより文明を発達させてきたこと、これにより豊かな生活が可能となったが、反面、大気汚染や水質汚染、廃棄物の不適切な処理、貧富の拡大が進んだこと、表面化した課題には都度対応してきたが、同時に文明や生活レベルの向上や新しい生産物の利用と廃棄に伴う新たな環境問題が発生することを強調して話している。

現在の足尾周辺の山の姿

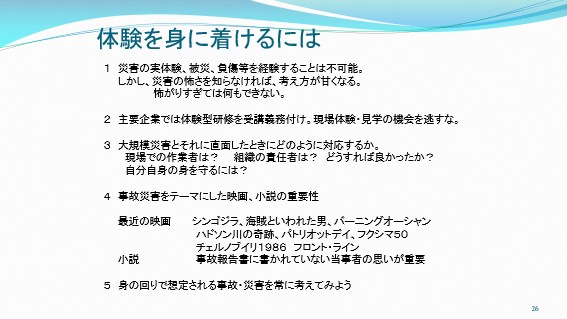

そして、一連の講義の最後には、これまでの歴史や現実のモノづくり、不幸にして事故災害が発生した時に、人間がどのように対応しこれを切り抜けてきたかを学ぶことの重要性を話している。ここで強調したいのは、いくら文明が発展し工業化が進んだとしても、人間としてのものの考え方は変わらないという事である。

この分野での教育材料として有効なのは映画である。映画は画像と音で頭に入ってくる一方、約2時間という、ほど良い時間で話が完結する。出来れば、この2時間を集中するために映画は映画館で楽しむことを推奨する。

現在、社会は安全・安心の中にどっぷり浸かっており、少しでも危険や不祥事が発生することは許されない。しかし、あまりにも安全・安心な環境の中で育った学生はどこに危険が潜んでいるか、万一の場合どのように対応すべきか、経験し学び考えたりする機会はないといっても過言ではない。これは、社会人にとっても共通した課題となってきた。一方、企業には社会が安全・安心への取組やコンプライアンス、説明責任を過剰なくらいに求めており、対応を誤ると企業の存続が脅かせれるのが現実である。

従って、企業(特に大企業)では、新入社員は当然として管理職に至るまで、危険体験・体感教育、各種危機管理教育やコンプライアンス教育を行っている。

映画では、五感のうち少なくとも目と耳で、実際の恐怖やなすべき行動、解決した時の満足感を体験できる。私が特に印象に残っているのは「シン・ゴジラ」である。これまで映画を馬鹿にしていた危機管理を専門にする某大学の先生に見ていただいたところ、日本の危機管理の実態について考えさせられたとのコメントを頂いたことである。

このコラムをご覧になっている皆様も、時にはご家族と映画を鑑賞いただいては如何であろうか。テーマが業務に関係しているものは役に立つのは当然であるが、一見無関係に見えても家族や友人とのコミュニケーション、時代の変化、新しい技術、世の中で問題となっている(なりそうな)こと、等々の得るものが多数あることがわかると思う。

夏休み、家族旅行も大切であるが、時間があるときに、ご家族と、恋人や友人と映画を楽しんでみることをお勧めしてこの稿を終わることにする。